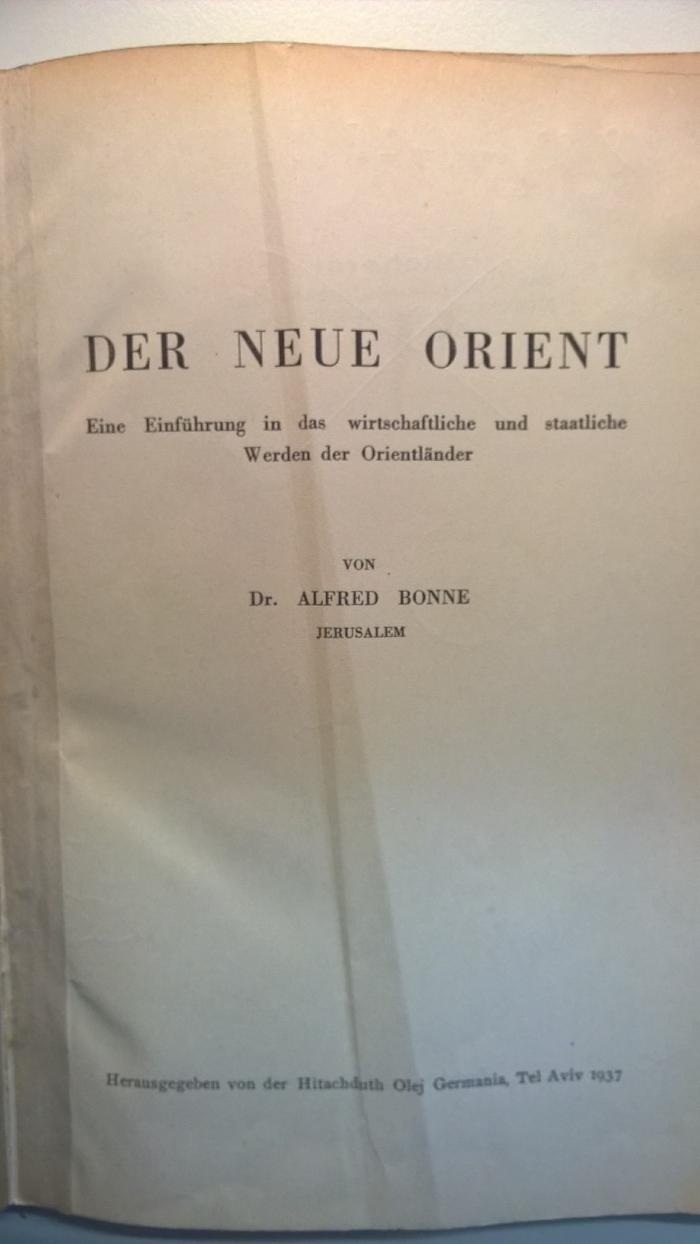

Alfred Weiland 18/80/41428(3) : Der neue Orient - Eine Einführung in das wirtschafltiche und staatliche Werden der Orientländer (1937)

Exemplar

Identifier/Permalink:

Object 237455Verknüpfte Person/Körperschaft

Bücherei des Reichsausschusses der jüdischen Jugendverbände e. V. Berlin (ist Eigentum von)Verknüpfte Provenienzhinweise (1)

- (Bücherei des Reichsausschusses der jüdischen Jugendverbände e. V. Berlin), Stempel: Name; 'Bücherei des Reichsausschusses der jüdischen Jugendverbände e. V. Berlin'. (Hinweis kommt vor in)Verknüpfte Sammlungen

Alfred Weiland (ist Teil von)Autor

Titel

Bandanzahl

Erscheinungsort

Jahr

Verlag

Signatur

Standort

Bewertung

NS-RaubgutWeitere Informationen zu diesem Objekt

Der Reichsausschuss der jüdischen Jugendverbände e. V. wurde 1924 in Berlin als Dachorganisation der jüdischen Jugendbewegung gegründet. Diese Initiative entstand aus den Reihen der jüdischen Jugend, die sich vor allem während der Weimarer Republik organisiert hatte. Bis 1933 waren dem Reichsausschuss 15 Jugendverbände mit etwa 600 Ortsgruppen und rund 40.000 Mitgliedern angeschlossen. Unter der Leitung von Dr. Ludwig Tietz und Dr. Georg Lubinski fungierte der Ausschuss zudem als Jugendbeirat der Zentralwohlfahrtsstelle der deutschen Juden.

Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten im Jahr 1933 unterstand der Reichsausschuss der "Reichsvertretung der deutschen Juden", die die Interessen der jüdischen Bevölkerung gegenüber dem NS-Regime vertrat. Im Jahr 1939 wurde diese Reichsvertretung, bedingt durch den "Anschluss" Österreichs und den Überfall auf Polen, zur "Reichsvereinigung der Juden in Deutschland" umbenannt. Sämtliche noch bestehenden jüdischen Organisationen und Gemeinden wurden zwangsweise in diese Vereinigung eingegliedert, die dem Reichsinnenministerium unterstand. Dies führte zur Konfiszierung jüdischen Eigentums und zur Vorbereitung der Deportationen nach dem Auswanderungsverbot im Oktober 1941.

Das Buch wurde 1938 in Tel Aviv von der Hitachduth Olej Germania herausgegeben. Die Hitachduth Olej Germania (HOG) war eine Vereinigung deutschsprachiger jüdischer Einwanderer in Palästina (später Israel), die 1932 in Tel Aviv gegründet wurde. Die Mitglieder dieser Vereinigung stammten hauptsächlich aus Deutschland und Österreich und waren in den 1930er und 1940er Jahren aufgrund der zunehmenden Verfolgung durch das NS-Regime nach Palästina ausgewandert. Die HOG fusionierte 1942 mit dem Verband der Einwanderer aus Österreich und wurde in "IRGUN OLEJ MERCAS EUROPA" (IOME) umbenannt, was die "Organisation der Mitteleuropäischen Einwanderer" darstellt. Diese Umbenennung war eine Reaktion auf die sich verändernden politischen Gegebenheiten und die Notwendigkeit, den Namen "Germania" zu vermeiden.

Ihre Verbindung zum Reichsausschuss der jüdischen Jugendverbände e. V. liegt vor allem in der Tatsache, dass viele jüdische Organisationen und Verbände, darunter auch der Reichsausschuss, im Kontext der Verfolgung und des Exils in Palästina neue Netzwerke aufbauten. Viele der jüdischen Jugendverbände, die ursprünglich in Deutschland aktiv waren, verloren durch die nationalsozialistische Verfolgung ihre Struktur und setzten ihre Arbeit im Exil fort.

1943 wurde die Geschäftsstelle des Reichsausschusses aufgelöst, das Vermögen beschlagnahmt und zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Konzentrationslager deportiert. Es ist nicht abschließend zu klären, ob dieses Buch aus den Beständen der ehemaligen Bibliothek des Reichssicherheitsamtes stammte und Alfred Weiland es möglicherweise von dort unrechtmäßig entnommen hat.